上古,犹如浩渺史迹留下的一缕迷雾,让人们充满遐想。朴拙而精深的古蜀文明便是这史海烟云中让人捉摸不透的一幕。古老的彭州大地承载着古蜀文明的神秘,记载着 五代蜀王的艰辛。

神鸟从这里起飞,演绎出跌宕多姿迷雾般的文明历程。悠悠数千年的远古文明终于在如今的丹景山镇一带有了分水岭,山区的渔猎生活迈向了文明程度更加发达的农耕文明。湔江,从这里分流多支,把古蜀文明流向成都平原的三星堆和金沙,从而让人们锄掘出远古的辉煌。

沉隐深山的古蜀文明

《华阳国志·蜀志》称“蜀之为国,肇于人皇。”也就是说,古蜀人建立起自己国度的时间应在旧石器时代,即是传说中的伏羲时代。

夏代初期,古蜀王蚕丛立国于青海、甘肃及与四川西北部交汇处一带。至“殷革夏命”,商代建立,古蜀国作为夏代的“亲戚”和同盟,必然受到殷商的血腥镇压,在强大的殷商攻击下,蚕丛焉能不破国,自然开始迁徙。他们中的一支从乐山往西,沿大渡河到汉源往南到西昌一带,有一支则沿当时犹为纵向河流的雅砻江而下,一直到楚雄的姚安。这就是《史记·正义》所引《谱记》“蚕丛国破,子孙居姚、嵩等处”的意思。

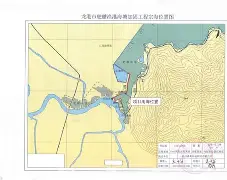

据任乃强先生考证,除了远走他乡的蜀人外,还有一支不愿远逃而想伺机复国的蜀人,他们“从雁门关东岸的安山乡,沿着小溪,翻越高达四千多米的九顶山,进入今彭州北部。”正好是对《史记》中所言“等处”的诠释。如今彭州的龙门山镇,确与汶川接壤,其间的白水河从北向南注入湔江。两岸层峦叠嶂,而河谷则多有宜种宜牧的小台地,蜀人便在此繁衍生息。

白水河两岸山中有一种羽毛鲜艳奇特的大鸟,《山海经》说它“其状如鸠,其音若呵,名曰灌灌”,至今犹存。 蜀人认为这是一种吉祥鸟,便以柏灌作为部族名称,其首领便被叫作柏灌。这是继蚕丛之后的第二代蜀王。

柏灌部族经几代繁息,人丁兴旺起来,这些小台地就显得狭小了。于是他们顺着地势向南前行,一直来到湔江中游,古称丙穴的小鱼洞一带。

小鱼洞地区海拔1000至1500米,既有丘陵又有河谷,灌溉十分方便,湔江充沛的水源缓缓南流;气温也较白水河一带温和,常年雨量充足,是蜀人自立国以来难得的可种可牧可猎的“乐土”。这里不仅有一片冲积平原,水面也十分宽阔,其间的小鱼洞是产“嘉鱼”的地方。扬雄《蜀都赋》称“嘉鱼出于丙穴”,正是指这个地方。

小鱼洞是一条暗河的出口,在没有被封盖之时,人们还可下到洞口。洞中全是水雾,洞中的水清澈见底,哗哗外流。这里的鲤鱼很多,而且很是特别,全是一尺来长的青尾鲤,肉质又肥又嫩又细。而对岸的大鱼洞则是较小的红尾鲤。

当地人说:“以前的湔江水很大,春秋两季,河面上有成群结队的野鸭子在捕鱼。”可以想象,蜀人聚居于此之初,每天纷飞不绝于眼的野鸭子那斑斓的色彩、优美的体态给寻找到“乐土”的蜀人以吉祥愉悦的美感,他们便将自己的部族称作鱼凫,鱼凫也成了部族首领的代称。

手机横着看哟~

鱼凫部族在小鱼洞一带得到了很大的发展。常璩所作《华阳国志》称“鱼凫田于湔山。”很多人认为是鱼凫带领子民们在此种田发展农业生产,其实这里的“田”是“打猎”之意,是说鱼凫到湔山去打猎,“忽得仙道”飞身而去。《蜀王本记》所称“王猎至湔山,便仙去,今有庙祀之于湔”便是最好的注脚。

本来在小鱼洞一带生活得好好的鱼凫为什么突然“仙去”、“忽得仙道”呢?史学家们对此争议纷起。有的说是被杜宇赶走的,也有的说是为土著所灭,也有的说是因随周伐纣而国内空虚为土著所灭。《三星堆文化探秘》的作者刘少勿以为,牧野誓师、盟周伐纣是鱼凫国破的重要原因。

《尚书·牧誓》有一段话:“嗟,我友邦家君、御事,司徒、司马、司空、亚族、师民、百夫长,及庸、蜀、羌、髹、微、卢、彭、濮人:弥尔戈,比尔干,立尔矛,予其誓。”姜太公率领大家宣誓:啊,我尊敬的友邦君王和各级军事官员,我所尊敬的庸、蜀等远方来的朋友们,举起你们的戈,排好队,竖起矛,和我一起宣誓。

公元前1026年冬,大雪纷飞,鱼凫王接待了姜尚派来的使节。当得知要自己会同西南各国于次年春天会师孟津,一起进军朝歌共建新王朝时,联想到蜀国便是被殷商所驱才颠沛流离至此,一股复仇的火焰顿从鱼凫王心中升起。再加之本来与周人是姻族,鱼凫王便欣然同意会师孟津,并倾举国精锐之兵北上伐纣,国力顿显空虚。早对“入侵本土”的蜀人耿耿于怀的彝、濮、彭等土著国趁此机会,联合起来一举摧毁了鱼凫王朝。于是,蜀人又一次亡国了。

亡国后的蜀人,沿着湔江而下,进入现今新兴镇、丹景山镇一带。 恢复鱼凫王朝的历史重任便落在了第四代蜀王杜宇的身上。

出谷滞关的古蜀人

鱼凫王朝倾覆后,遭受亡国之痛的蜀人没有像他们的祖辈一样躲进深山丛林,而是沿江直下,继续寻觅着族人繁衍生息之地。身怀背井离乡悲怆的古蜀人一路渔猎而行,一路望江兴叹,披荆斩棘地来到如今的新兴镇和丹景山镇一带。

这里,古湔江江面宽阔,水流滞缓,山丘坝俱全,幅员广阔,宜猎宜种宜渔,不愧蜀史以来又一处难得的生存发展的沃土。于是, 古蜀人便在这里安居下来,并将治所命名为“瞿上”,部族首领便是杜宇。此时的蜀人没有忘记亡国的切肤之痛,他们不时爬上如今的丹景山山顶北望来路,缅怀先祖,祭祀上天,留下丹景山顶峰上的“望乡台”。

杜宇时代,古蜀人除了巩固“小郫”(今磁峰、桂花一带)、瞿上(今新兴镇一带),还采取各种手段,文武兼施,或与土著联姻,或采取武力征服,使自己的势力北抵陕西汉中,南至青神,西达天泉,东临嘉陵江,古蜀国的版图第一次跨出了成都平原。这样的恢弘气势,同样是杜宇以彭州为王朝中心向外开疆扩土的结果。古蜀王朝迎来了前所未有的辉煌。

扬雄称杜宇王朝“积百余岁”让人颇感疑惑。前几代蜀王朝均为“各数百岁,皆神化不死,其民亦颇随王去”,独独杜宇王朝仅仅一百多年。扬雄自圆其说称:“时玉山出水,若尧之洪水。望帝不能治,使鳖灵决玉垒,民得安处。”打发丞相鳖灵去治水后,望帝与其妻私通,因为惭愧自己的德行不如鳖灵,“乃委国授之而去,如尧之禅舜。”正因为如此, 杜宇王朝仅仅“积百余岁”便被开明王朝取代。

“堪叹故君成杜宇,可能先祖是真龙。”李商隐对杜鹃啼血的悲怆发出自己的感叹。

开明治湔文明南移

说起 古蜀国开明王,扬雄在《蜀王本纪》中给了一个颇具传说色彩的出场:“望帝积百余岁。荆有一人,名鳖灵,其尸亡去,荆人求之不得。鳖灵尸随江水至郫,遂活,与望帝相见。望帝以鳖灵为相。时玉山出水,若尧之洪水。望帝不能治,使鳖灵决玉垒。鳖灵治水去后,望帝与其妻通。惭愧,自以德薄不如鳖灵,乃委国授之而去,如尧之禅舜。鳖灵即位,号曰开明帝。”开明帝又被人们称为“丛帝”,与望帝并称为“望丛”。

开明王朝共传十二世,统治古蜀国三百五十年,完成了蜀国从山区到平原的大迁移,铸就了如今的三星堆和金沙文明,从而使古蜀文明的根定格在彭州山区。到开明王朝末年,中国已迈入刀光剑影的春秋时期,开明王朝国力渐衰,终难逃脱被秦所灭的命运。

彭门阙内的巍巍群山和悠悠江水见证着古蜀王朝的兴替和古蜀人的艰辛,见证着古蜀文明的兴衰和变迁。

文字:樊刚 摘自《灵秀丹景》

图片:网络 《美丽彭州》 夏正华 高一本

编辑:卿菡 责编:张张

亲,读完文章,记得在页面最下方点赞哦!谢谢关注和支持!

彭州,一个有故事的地方……

“品鉴彭州”微信征稿啦!

亲爱的小伙伴们,“品鉴彭州”微信面向全网征集优秀稿件啦!

投稿邮箱:2840955915@qq.com

主管:中共彭州市委宣传部

主编:王玉岩

责任编辑: 王璟 刘姝言 张雁凌 卿菡

编辑:梁丹 龙洋 孙小洁

阅读

投诉

精选留言

该文章作者已设置需关注才可以留言

写留言

该文章作者已设置需关注才可以留言

写留言

加载中

以上留言由公众号筛选后显示

了解留言功能详情

添加新评论